Desperdicio Alimentario: La gran paradoja del siglo XXI (II)

El desperdicio alimentario constituye uno de los grandes desafíos contemporáneos para la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la salud pública en Hispanoamérica. Se trata de una región de contrastes donde conviven abundancia y pobreza en el más amplio sentido de la palabra.

El análisis del desperdicio de alimentos adquiere un significado aún más relevante: no se trata solo de pérdidas económicas, sino de un problema ético, ambiental y social.

Lee también: Desperdicio Alimentario: La Gran Paradoja del Siglo XXI (I) (Situación actual)

Magnitud del Desperdicio Alimentario en la Región

Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y WRAP, en América Latina y el Caribe se desperdicia aproximadamente el 15% de los alimentos disponibles, lo que representa el 6% del desperdicio mundial.

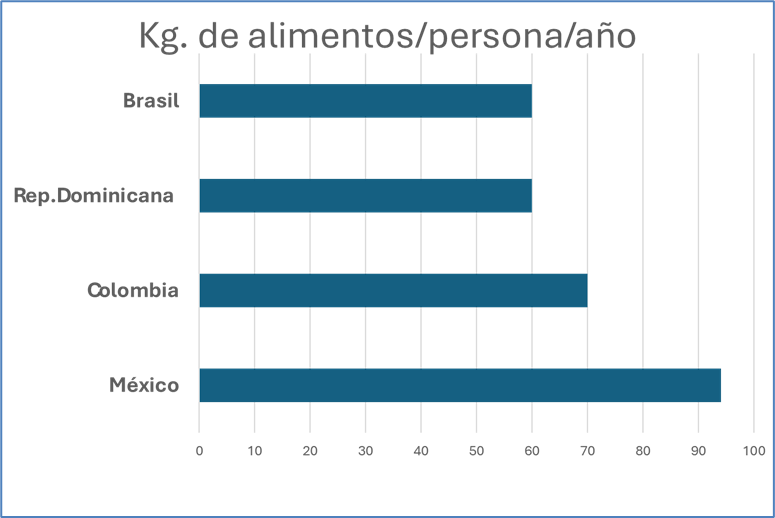

A nivel de hogares, las cifras son preocupantes (Figura 1):

País Kg/persona/año

México 94

Colombia 70

Rep Dominicana 60

Brasil 60

Otros Paises Datos variables

Estos indicadores reflejan una paradoja: mientras millones de personas sufren inseguridad alimentaria, una cantidad considerable de comida se pierde en los hogares, supermercados y restaurantes.

Fig 2.

Causas Estructurales del Desperdicio

El desperdicio en Hispanoamérica ocurre a lo largo de toda la cadena alimentaria:

- Producción: 28%

- Consumo (hogares, restaurantes, hoteles): 28%

- Almacenamiento y manipulación: 22%

- Distribución y mercados: 17%

- Procesamiento: 6%

Desperdicio y Pobreza

La contradicción más llamativa surge al comparar el desperdicio alimentario con los mapas de pobreza en la región. Los países con mayor inseguridad alimentaria presentan también altos niveles de desperdicio en determinados segmentos, lo que evidencia una desigualdad en la distribución y un problema de justicia social.

Reflexión Ética y Cultural

En el contexto hispanoamericano, el desperdicio de alimentos no puede entenderse solo como un problema técnico. Es, sobre todo, un dilema cultural y ético. En sociedades donde persisten altos índices de pobreza, tirar comida equivale a erosionar la dignidad colectiva. El valor simbólico de los alimentos, enraizado en la tradición mediterránea e indígena, nos recuerda que cada bocado desperdiciado es también un fracaso moral.

Conclusiones y Propuestas

El abordaje del desperdicio alimentario en Hispanoamérica exige una estrategia integral:

- Educación y sensibilización ciudadana.

- Innovación tecnológica en la cadena de frío y almacenamiento.

- Políticas públicas de redistribución y bancos de alimentos.

- Integración de la perspectiva cultural y ética en las soluciones.

Solo de este modo, la región podrá transformar la paradoja de desperdicio en oportunidad: menos pérdida de alimentos, menos hambre y un mayor compromiso con la sostenibilidad.

Perfil del Desperdicio Alimentario

Perfil típico de la persona con alta tendencia al desperdicio alimentario

Edad y etapa vital

Jóvenes adultos y familias con hijos pequeños → suelen comprar en exceso y planificar menos.

Adultos mayores → tienden a ser más austeros y aprovechar mejor los alimentos (memoria cultural de escasez).

Nivel socioeconómico

Clases medias-altas: mayor poder adquisitivo → compran más de lo necesario y valoran menos el “aprovechamiento”.

Bajo nivel de ingresos: menor desperdicio relativo, porque se optimiza cada compra.

Hábitos de compra

Compras grandes sin planificación.

Impulsividad ante ofertas (“3x2”, “familia pack”).

Uso limitado de listas o planificación semanal.

Conocimiento y conciencia

Baja conciencia del impacto ambiental y económico del desperdicio.

Escaso conocimiento sobre conservación de alimentos (caducidad, almacenamiento).

Estilo de vida

Ritmos de vida acelerados, horarios cambiantes.

Comer fuera con frecuencia → más sobras en casa sin consumir.

Mayor consumo de alimentos frescos sin planificar → se estropean antes.

Contexto familiar/social

Familias numerosas → más variabilidad de gustos, más sobras y rechazos.

Hogares unipersonales → riesgo de que se estropeen productos grandes o a granel.

Actitudes culturales

Sociedades con abundancia percibida → mayor tendencia a no valorar el reaprovechamiento.

Ausencia de tradición culinaria de reciclaje alimentario (ej. guisos con sobras, croquetas, sopas).

Relación con la comida

Menos habilidades culinarias → dificultad para reutilizar sobras.

Búsqueda de comodidad: preferencia por preparados → caducan rápido, difícil reaprovechar.

Variables psicológicas

Perfeccionismo alimentario → desechar productos por estética (fruta fea, pan de ayer).

Intolerancia a la frustración y bajo control de impulsos en compra.

Diferencias urbanas/rurales

En el Medio Urbano: Es más frecuente el desperdicio alimentario (acceso a supermercados, desconexión de la producción).

En el Medio Rural: Existe un mayor aprovechamiento (huerta propia, cultura de conservación).

El perfil de alto desperdicio es el de una persona joven-adulta, urbana, de nivel adquisitivo medio-alto, con poca planificación en la compra, bajo conocimiento en conservación y escaso apego a la cultura del reaprovechamiento culinario.

Alimentos más desperdiciados y sus porcentajes

Está basado en datos de la FAO (2016) sobre los principales grupos de alimentos desperdiciados a nivel mundial:

1. Tubérculos (patatas, remolachas, zanahorias, rábanos) – 46,2 % del total del desperdicio alimentario.

2. Frutas y verduras – 45,7 % del total global.

3. Pescados y mariscos (atún, salmón, camarones, etc.) – 34,7 %.

Otros datos de estudios posteriores y específicos muestran la distribución por categorías más generales:

• Frutas y verduras constituyen 46 % del desperdicio alimentario total.

• Cereales representan 12 %.

• Tubérculos y raíces suponen 11 %.

• Carnes también 11 %.

• Legumbres y oleaginosas hacen 10 %.

• Lácteos alrededor del 5 %.

• Pescado cerca del 3 %.

• Huevos aproximadamente 2 %.

Nota sobre los porcentajes (¿)

Alimentos desperdiciados perteneciente a la Dieta Mediterránea

Podemos afirmar sin género de dudas que aproximadamente un 40% de los alimentos desperdiciados pertenecen a la Pirámide de la Dieta Mediterránea, por ende, TIRAMOS NUESTRA SALUD A LA BASURA-. Esta es una de las conclusiones más relevantes del Desperdicio Alimentario.

Colectivo de autores:

Prof. Alejandro Bonetti Munnigh. Director Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla. Director Adjunto del Seminario Permanente de la Dieta Mediterránea. Universidad de Almería (UAL).

Prof. Gabriel Aguilera Manrique. Vicerrector de sostenibilidad, salud y deporte de la Universidad de Almería (UAL). Director del Seminario Permanente de la Dieta Mediterránea de la Universidad de Almería. (UAL).

Prof. Jesús Vergara Martin. Profesor de la UAL.

D, Antonio Gazquez Exposito. Chef. Restaurante “Las Eras” Tabernas, Escuela de Hostelería. Almería.

Maite Pelayo. Especialista en Seguridad Alimentaria, Comunicación y Sostenibilidad.

BIBLIOGRAFIA

FAO & BID (2020). “Pérdidas y desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe.” Informe regional con diagnóstico y propuestas de acción.

Teigiserova, D. A., Hamelin, L., & Thomsen, M. (2020). “Towards transparent valorization of food surplus, waste and loss: clarifying definitions, food waste hierarchy, and role in the circular economy.” Science of The Total Environment, 706, 136033.2

Caldeira, C., et al. (2019). “Food waste accounting methodologies: challenges, opportunities, and further developments.” Global Food Security, 20, 93–100.